4

23

2019

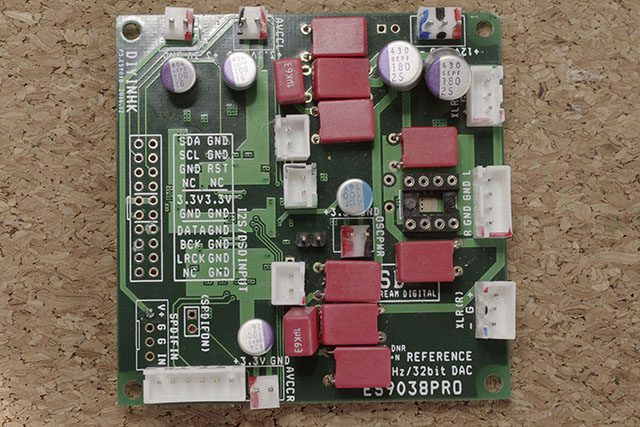

ES9038PROを使ったマルチチャネルDACボードの制作(POC編)

マルチチャネル対応DACボードの自作に挑戦(POC編)

前回の記事 「LightMPD-Boticでマルチチャネル再生を試みる」で紹介したように、我が家のNWオーディオ環境下でもマルチチャネルーオーディオ再生の道が見えてきたので、今後マルチチャネルオーディオ再生環境を整えて行こうと思う.

皆さんもご承知のように、一般的なオーディオユーザが安直にマルチチャネルオーディオ再生を行うには、残念ながら現状ではメーカー製の馬鹿でかい所謂AVアンプとブルーレイディスクプレイヤーとの組み合わせぐらいしか選択肢が無いと言って良いだろう.プロ(&ハイエンドアマチュア)用の音楽制作環境ではマルチチャネル化が進んでいるが、一般的なコンシュマーオーディオの世界ではマルチチャネル出力対応DACは殆ど見かけた事が無い.ましてやNWオーディオ単体製品ともなると皆無と言って良いだろう.

世の中にマルチチャネルNWオーディオ再生環境がないのであれば自分で作っちゃえということで、今回はESS社のフラッグシップマルチチャネルDACであある、ES9038PROを使ったマルチチャネルDACボードの自作に挑戦してみることにした.(単に手元に余っているES9038PROチップの有効な使い方を探していたというのが本当のところだろうか...)

ES9038PRO DACボードのマルチチャネル化を検討する

世の中にES9038PROを使用した市販品のDACボードや自作用の基板製品は幾つか出まわっているが、ES9830PROの8個のDACを8ch DAC として使用可能な製品は私の知る限り、”音屋 とらたぬ” さんの自作用DAC基板 “http://toukiyakoneko.web.fc2.com/ES9038PRO_Multi_Channel_DAC-V1.0.5.pdf” 位だろうか.

これ以外の自作系ES9038PRO DAC基板は、私が使っているDIYINHKの基板も含めて、皆複数のDAC回路を束ねて “2ch STEREO(4個のDAC出力をパラレル合成 x 2)” または “mono”(8 個のDAC出力をパラレル合成 x 1)” している.所謂力ずく方式で性能を無理矢理良く見せかけるタイプの回路構成だ.

私の手元にあるDIYINHKの2種類のES9038PRO対応DAC基板は、何れも4個のDAC出力をパラ合成するタイプの物だ.自分でDACチップの0.5mmピッチのピン配線のパーターンを加工して8個のDACの入出力を個別に切り出す事を最初は考えたが、このパターンの緻密さではとても人間業ではできそうもない.0.5mm間隔で超極細線をICピンに直接半田付けする事など非現実的だ.…という訳でこの方法は早々に諦めた.

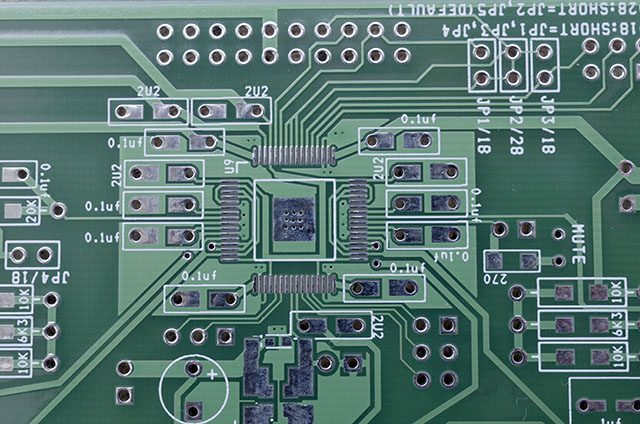

“ES9028PRO ES9018 32bit Audio DAC PCB” のDACチップ配線パターン

こちらは4層基板なのでパターンカットすら難しい(限りなく困難な作業が待ち構えている)

ESS社との間のNDA契約の問題が有るのでDACチップの詳細な仕様は一般に公開できないが、pin #2-5、#12-15、#34-37、#44-47 が8個のDAC出力(写真では左右に配置)、pin #52-60 がDAC入力信号(DAC #1-8 & BCK)(上部)となっている.何れもDACのピン配線部分で出力が加算(合成)されていることが判るだろう.入力側も1系統(2ch)のPCM信号を他の3系統に分配している事が読み取れるであろう.

結局DACチップだけをアドオン化する事で手抜きする事に...

時間があれば自分で一から基板レイアウトを作成し、自分専用のPCBを作りたいところだがPOC用のプロトタイプ用途のためにわざわざ基板を起こすのも割に合わないので、究極の手抜きという事でDACチップだけをT-QFP(64pin 0.5mm)ユニバーサル変換基板に載せて、”ES9830PRO DACボード” のその他の部分は極力有効利用することにした.

この方法なら手間はそれなりに掛かるが、時間的金銭的にはかなり安く上がることになる.今回の試作の主目的はES9038PROを8ch DAC化する事なので、8入力、8出力が個別に管理できれば良い.8ch分の入力ピンの配置と8組のDAC差動電流出力端子を設けることとする.尚、今回はPOCがメインということで、音質的な面での回路パターンや配線の最適化などについては一切考慮しない.

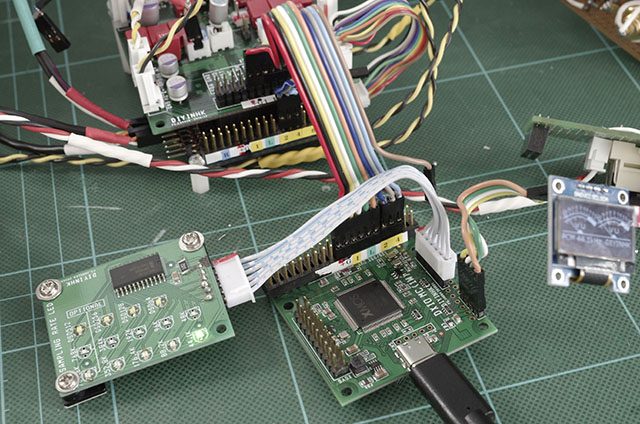

今回使用する基板は使わずに手元に残っていた DIYINHK の、

“ES9038PRO XMOS DSD DXD 768kHz USB DAC with Bit-perfect volume control and SPDIF input”

を使うことにする.I/V変換用の回路やチップ抵抗、コンデンサ、IV変化用のOPアンプが実装されているので、差動合成用のOPアンプを1個用意するだけで簡単な音出しテストが行える.勿論、この回路は1チャネル当たり4個のDACを合成する前提で設計されているので、1個のDAC出力に対応させる場合はI/V抵抗の値を4倍にして出力レベルを調整する必要がある.この基板のI/V変換、差動合成回路で音質的に極めようとは思わないが、モニター用途としてはこの回路で十分だろう.(この基板のI/V変換や差動合成回路の概要については、別な機会に紹介しようと思う. )

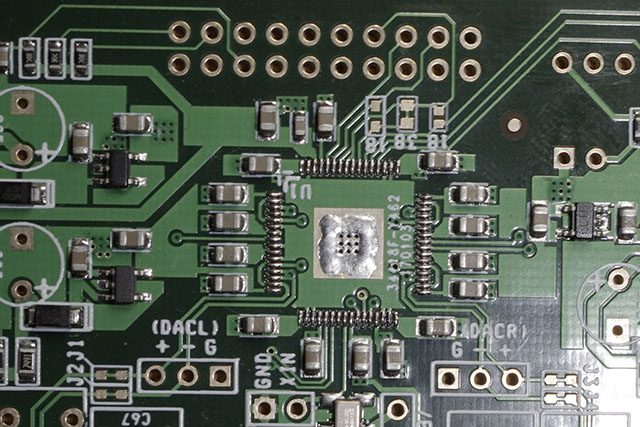

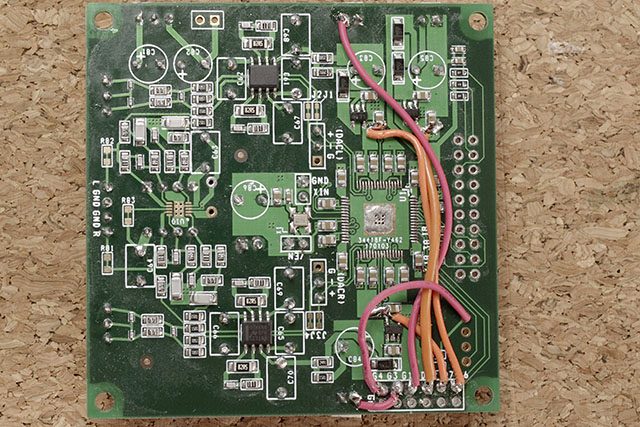

“ES9038PRO DAC PCB”の表面実装パーツ側のレイアウト

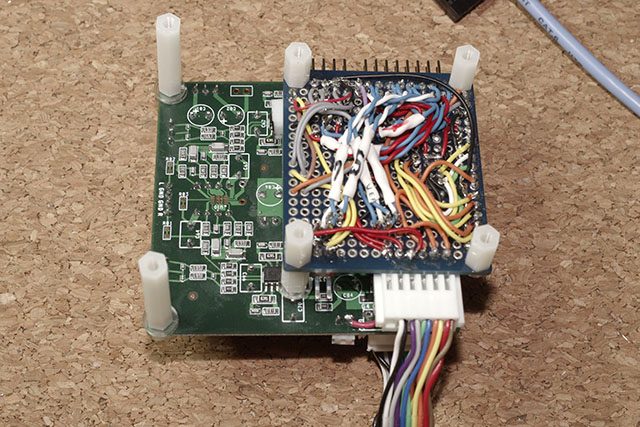

スルーホール取り付け部品側(表面?)にパーツを実装するとこんな感じ

今回はDACチップ実装用のT-QFP64pinDIP変換基板のDIPピンの隙間を利用してパスコンを実装する.パスコンは極力DACチップのピン近傍に配置したいところだが、DIP変換基板を使うのでパスコンの位置がDACチップから遠くなるのは避けられない.(親基板側のチップセラミックコンデンサもそのまま活きている)

ES9038PRO DAC基板では、デジタル3.3V系、アナログ3.3V系(L,R別の2系統)、デジタル 1.2V系、アナログ1.2V系(L,R別の2系統)の6系統の電源が用意されている.1.2V系は3.3V系統から1.2V出力用のレギュレータICを使って基板上で生成している.今回は、ES9038PRO DAC基板と同じようにこれら6系統の電源をDACチップに供給するが、電源は親基板側に臨時のコネクタを用意し、親基板側からこれら6系統の電源をDIP変換基板側にそのまま供給する.

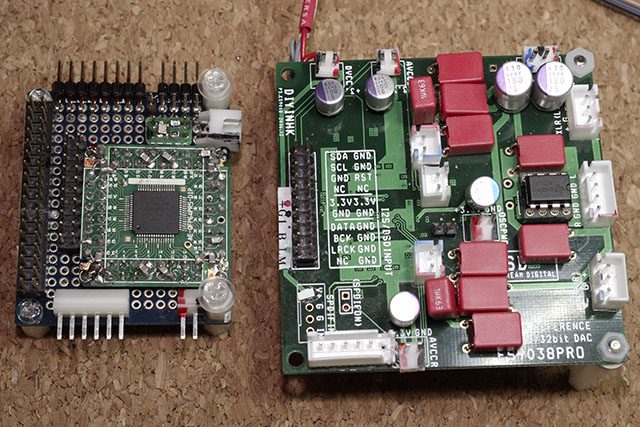

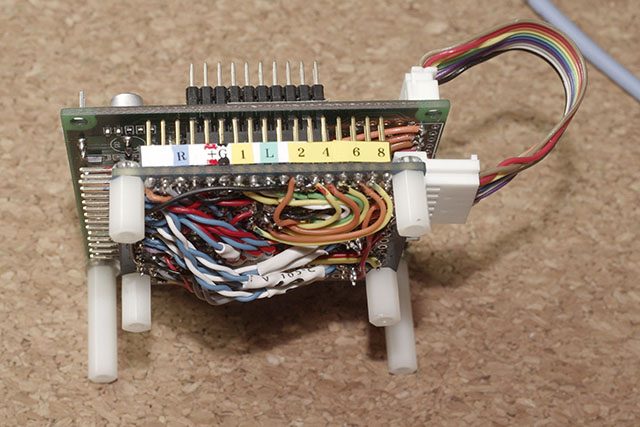

親基板側の6系統の電源をそのままDACチップ基板側へコネクタを通じて渡している

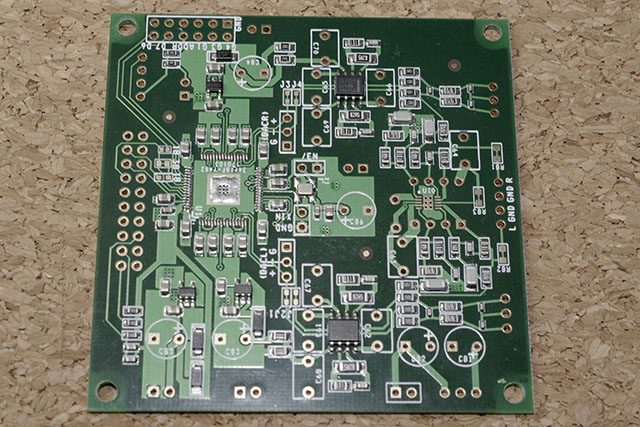

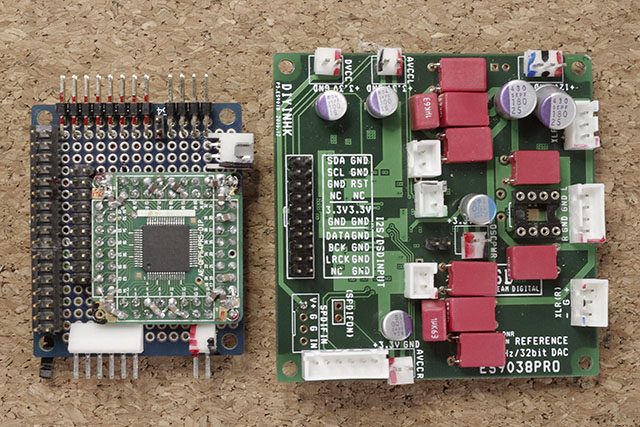

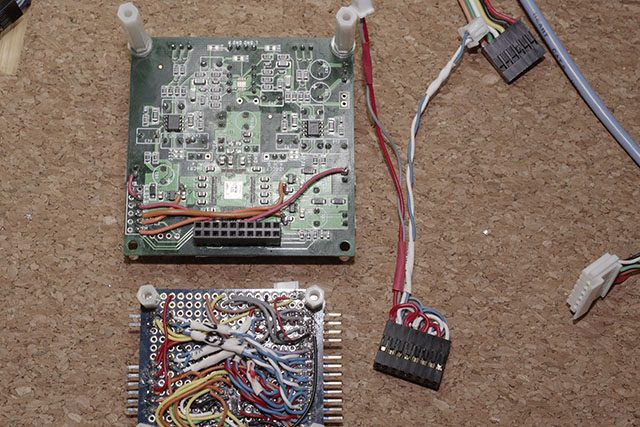

親基板とアドオンDAC基板

スペースを調整可能な基板連結用ロングピンヘッダ(コネクタ)を使用した

尚、写真ではデジタル3.3V系の電源も6Pコネクタを通じて供給するようになっているが、コネクタ同士が干渉して上手く行かなかったので、GNDとデジタル3.3V系はメインの基板スタック用信号コネクタ(20pin)を通じて供給する方式に変更した.行き当たりバッタリで作って行ったのでこの辺の所にどうしてもボロがでてしまう...

アドオンDAC基板とメイン基板をつなげるスタック用信号コネクタは、Raspbery Pi用などの基板連結用として売られているロングタイプのピンヘッダ(ピンコネクタ)を利用して、基板間の高さを調節しやすくしてある.

DAC用の外部クロック(NDK SD2520: 80MHz)は親基板側からコネクタ経由で供給する方法を考えていたが、配線長が長くなり不安定だったので後でDIP変換基板側の近くに移動した.クロック系の配線はかなり気を遣って配置を最適化する必要がある.

最終的にはDACクロックジェネレータをアドオンDAC基板側へ移設した

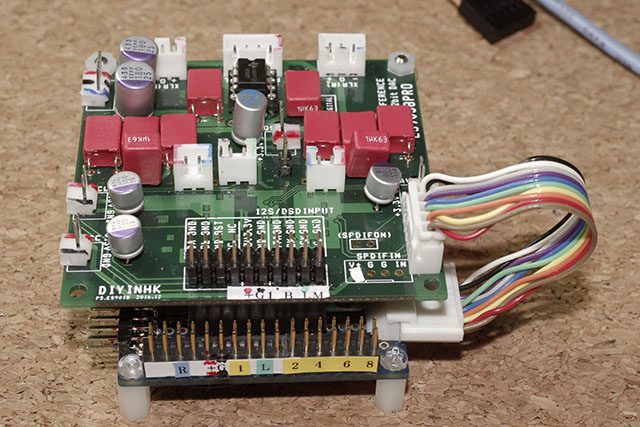

アドオンDAC基板とメイン基板をスタックする

こんな感じで基板を重ねる

裏から見るとちょっと不格好だ

DAC #1,3,5,7 ⇒ Left channel、DAC #2,4,6,8 ⇒ Right channel をコネクタ&コードで合成

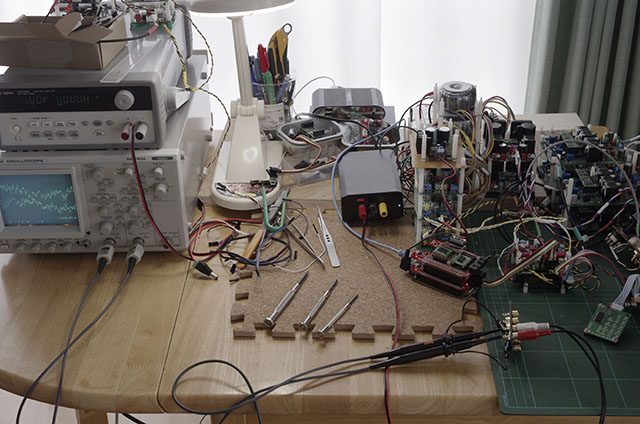

実験君

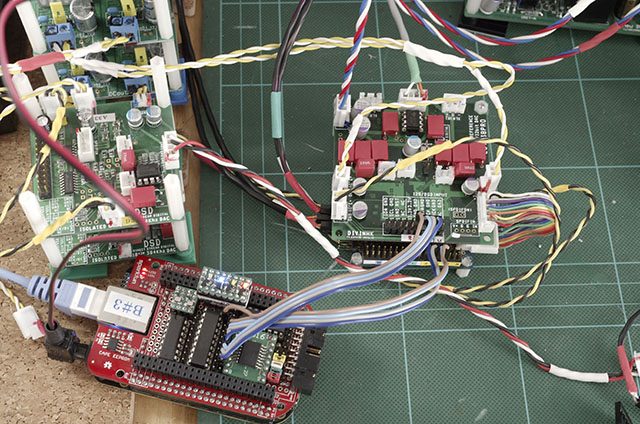

今回作成したDIYINHKのES9038PRO基板をベースにしたマルチチャネル化DAC基板を用いて、マルチチャネルPCM信号がきちんと再生されるかどうかをテストしてみた.

先日入手したDIYINHKの “XMOS Multichannel high-quality USB to/from I2S/DSD SPDIF PCB“のマルチチャネルPCM信号とDAC出力チャネルの割り当てを確認したところ、当初の想定通り、

Front Left : DAC ch. #1 (DATA pin)

Front Right : DAC ch. #2 (DATA pin)

Front Center : DAC ch. #3 (DO2 pin)

Bass : DAC ch. #4 (DO2 pin)

Surround(Rear) Left : DAC ch. #5 (DO3 pin)

Surround(Rear) Right : DAC ch. #6 (DO3 pin)

と言う組み合わせだった.

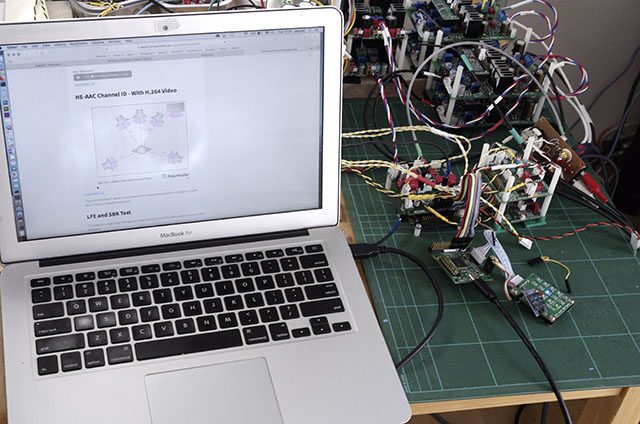

マルチチャネル化したES9038PRO DAC基板をテストしている様子

DIYINHK USBマルチチャネ DDIとの接続テスト

LightMPD-Boticでのマルチチャネル接続テスト

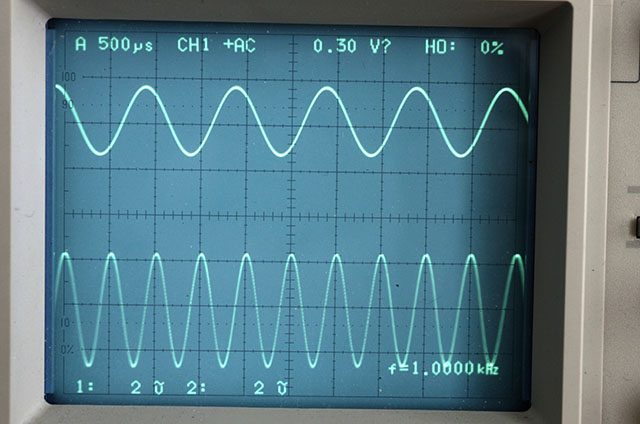

フルスケールの正弦波テスト信号で各チャネルの振幅レベルをチェックする

DIYINHKのマルチチャネルUSB DDI のチャネルアサインをチェックする

【補足】ES9038PRO DAC基板のI/V変換回路

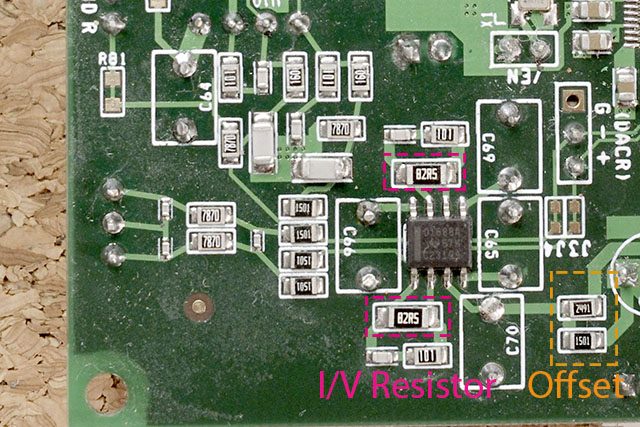

DIYINHKのES9038PRO DAC基板では、TIのOPA1688をI/V変換用途に使用している.このOPアンプ自体は比較的最近の物で、出力電流(Typical)が75mAで設計されており比較的大電流でのドライブが可能だ.ES9038PRO DACチップの4個のDACを束ねると60〜70mA程度の電流が流れることになるので、このOPアンプの電流ドライブ能力を持ってしてもギリギリ許容範囲と言えるだろう.

実際のES9038PRO DAC基板の回路では、(+)入力端子側にOffset電圧を単純な抵抗分圧によって加えてあるので、I/V抵抗に流れるピーク出力電流を抑えてある.分圧抵抗が2.49Kと1.50Kなので Offset電圧は Voff = Vcc(3.3V) x 0.624 = 2.06V で設計されている.

I/V変換後の電圧値は単純に出力電流とI/V抵抗の積となるので、DAC出力が1回路の場合同じ出力電圧レベルを維持するにはI/V抵抗の値(82.5Ω)を4倍すれば良い.DAC1回路分の電流出力では抵抗分圧によるOffset電圧を加える必要もないので、このOffset用分圧抵抗は除去( +入力端子をGNDに落とす)した方が良いだろう.抵抗の熱雑音がOPアンプの入力に加わることになるので、音質的には完全なマイナス要因だ.

ES9038PROのI/V変換回路について詳しく知りたい場合は、お気楽オーディオさんのページ「ES9038PROを入手しました。AK4497も!(PART-4)」を参照すると良いだろう.

ES9038PRO DAC基板のI/V変換回路