12

17

2023

Analog Discovery 3 を入手

Analog Discovery 3を購入してみた

Digilentの直販ショップからアカデミック価格($279)でAnalog Discovery 3(Pro Bundle)を購入

左下のインピーダンスアナライザーとトランジスタ・ダイオードテスタは別途購入

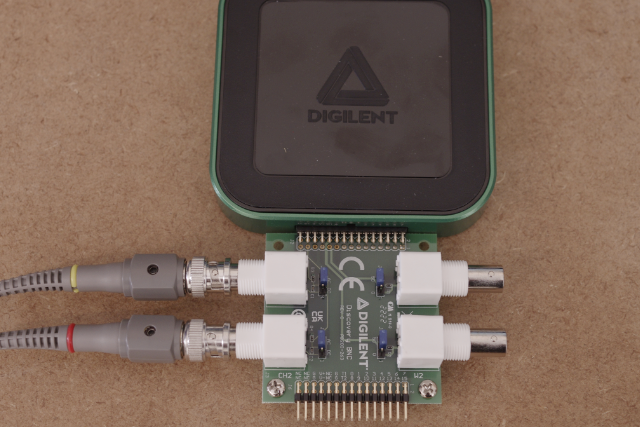

BNCコネクタボードをAD3に取り付けた様子

Analog Discovery シリーズはDigilent社のPCと組み合わせて使用する入門用の汎用アナログ測定機器で、大学などで電子工学の実験(実習)や回路設計の検証などで盛んに用いられている.名前は”アナログ”となっているが、デジタル系の信号も扱うことができ、簡易ロジックアナライザ、I2C, SPIなどの各種プロトコルの解析も可能だ.

日本の大学などでも授業等で用いられているとは思うが、米国などに比べると導入はあまり進んでいないようだ.日本でも秋月電子などの販売代理店経由で簡単に入手可能だが、円が爆安になってしまったので、残念ながら最新版の Analog Discovery 3 は本体が約6万円(米国での定価は$375)もする高価(勿論専門の測定器と比べると爆安だが...)な物となってしまった.

初代のAnalog Discoveryの頃からその存在は知ってはいたが、果たして実用になるのかどうか不明だったので、何年も買わずに様子を見ていた.AnalogDiscoveryも2代目となってかなり普及し、かなり実用的な汎用PC測定器という評判を聞くようになっていた.

今回Analog Discovery 3を購入したのは、だましだまし修理を重ねて使用してきた愛用のプリメインアンプ(Marantz PM-17)の特性が修理を重ねたことで大分劣化してしまったので、きちんとした測定や調整を行って元の特性に近づけたかったからだ.

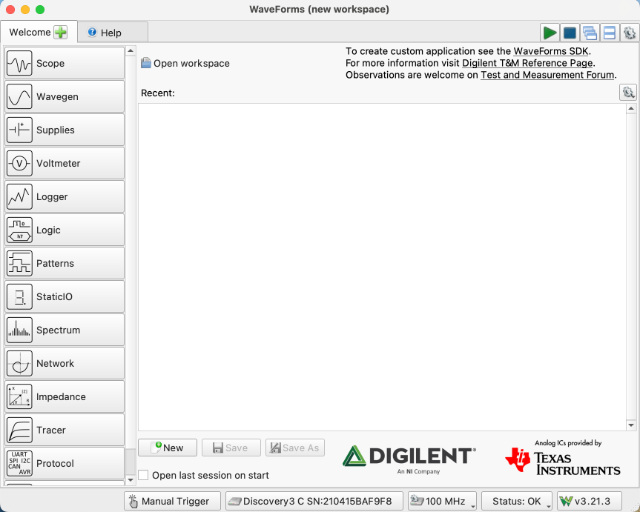

Analog Discovery は専用の解析アプリケーション “WaveForms” と組み合わせて使うのが一般的で、とりあえずこの “WaveForms” があれば、Analog Discovery を使った測定は一通りのことができるようだ.

Digilent社は現在は “LabView” でおなじみの “National Instruments” の傘下に入っているようなので、LabViewとの組み合わせでも Analog Discovery を制御できるようになる(既になっている?)だろう.

WaveFormsを立ち上げると左側のペインに一通りの測定項目が表示されている

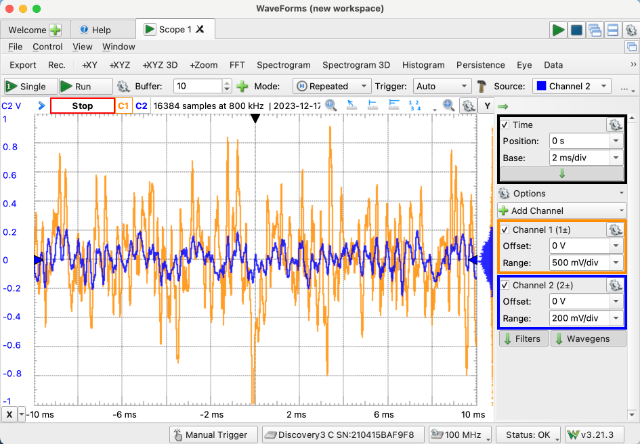

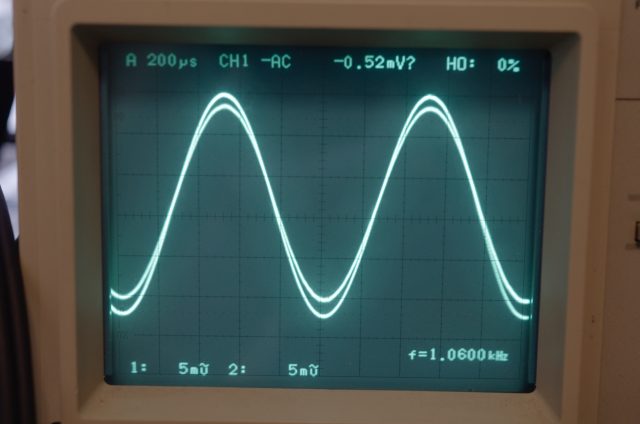

デジタルオシロスコープ機能で2chの音声波形を表示してみる

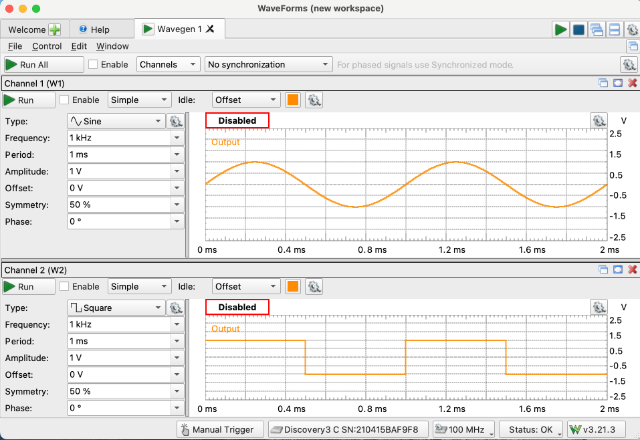

2chのファンクションジェネレータ機能が備わっている

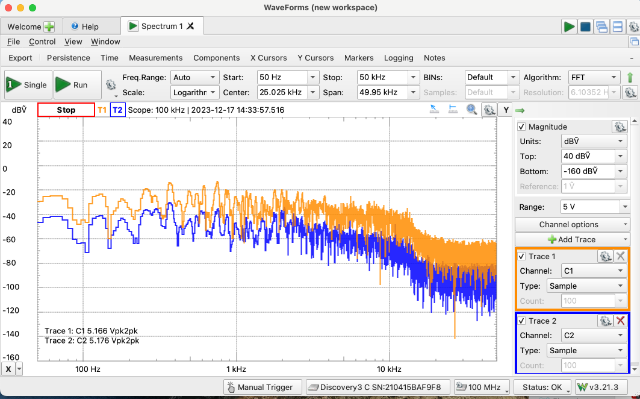

勿論、スペクトラムアナライザ機能も備わっている

Marantz PM-17 プリメインアンプの修理

このアンプはかれこれ20年以上も使い続けているお気に入りのアンプなのだが、さすがに20年以上も前の製品なので、メーカでの修理も受け付けてもらえず、壊れたり調子が悪くなる度に何度も自分で修理をしたり、改造を施しながらだましだまし愛用してきた.昨年くらいから、時々原因不明の大きなスパイク状のサージノイズを発するようになり、スピーカーを飛ばしかねないような状態だった.

このスパイク状のサージノイズを発しているのはどうもこのアンプの最大の売りであるHDAMと名付けられた電流帰還型のプリアンプモジュールが原因のようで、このモジュールの初段のFET(2SK170BL)2個のうちの1個が壊れてしまったようだ.このFETと痛んだ半固定VRを交換したのだが、まともな測定器がなかったので、きちんと調整することができていなかった.

当時は表面実装型の素子ではなく完全なスルーホールタイプのディスクリートFETやTR素子なので、部品自体の交換は容易なのだが、肝心のスルーホールタイプの東芝のディスクリートFETはとっくの昔に廃番になっており.今では入手困難だ.(ラジオ会館5Fの若松通商ではまだ在庫が有る模様: https://wakamatsu.co.jp/biz/products/detail.php?product_id=11020082 )

仕方が無いので、秋月電子などで入手可能なチップタイプのFETを変換基板を使って、無理矢理壊れたFET素子と入れ替えてはみたものの、素子そのものの特性が揃う筈も無く、左右でゲインをはじめかなり特性がずれてしまったようだ.

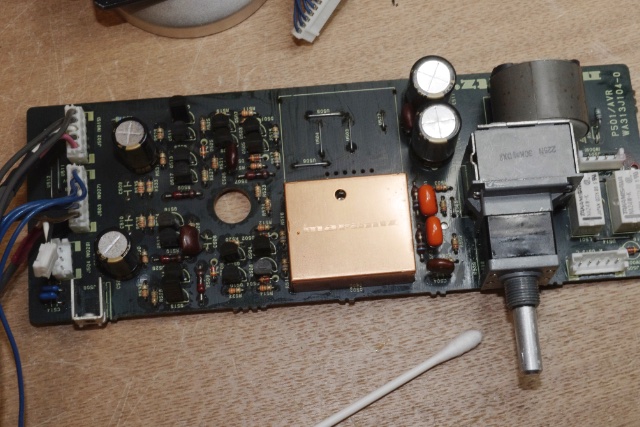

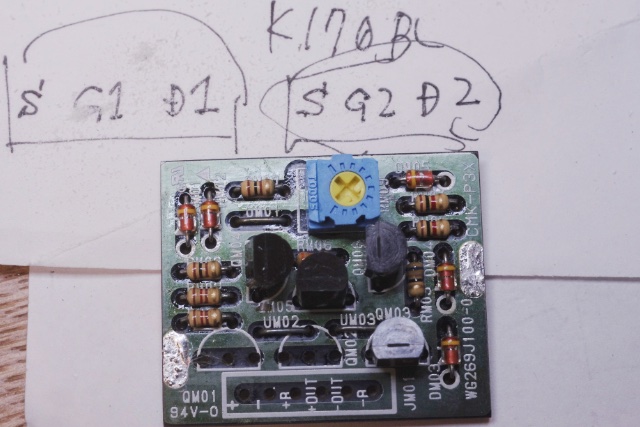

銅板でシールドされた部分が電流帰還型アンプ(HDAMモジュール)

HDAMの内部は昔ながらのスルーホールタイプのFETとTRで構成されている

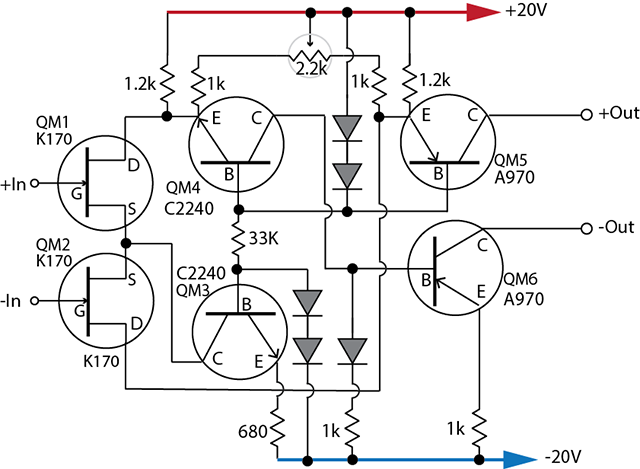

HDAMモジュールの回路はこんな感じ(回路の電圧は実測値)

VRとFETを交換(デュアルチップFETは基盤の裏面に実装)

修理を終えとりあえず音は出るようになったが...

L-Rチャネル間のゲインが不揃いになってしまった

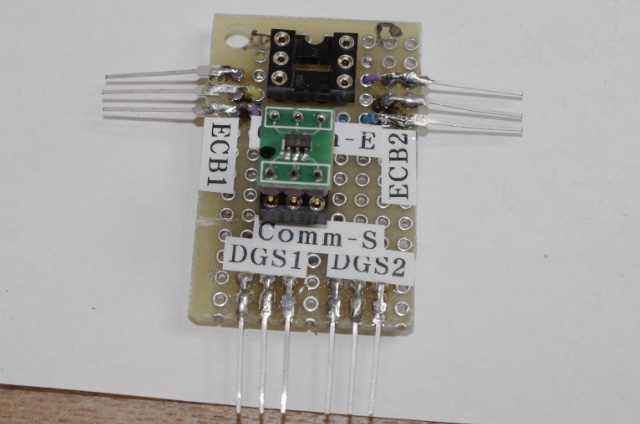

とりあえず簡易版のFET&TRチェッカーで個々の素子の特性を把握しておくことにする

デュアルチップ素子測定用のアダプタを用意した

HDAMモジュールの初段のNch J-FETは東芝の2SK170BLが2個使われているが、秋月電子で簡単に入手できる表面実装チップタイプのデュアルFETである2SK2145を代替品として用いたが、当然ながら前の2SK170BLとは素子の特性が合っていないので、左右のチャネルのゲインがかなり異なってしまった.やはり個々のFETの特性をきちんと測定して左右のチャネルで合わせないと駄目なようだ.

高価なオーディオ用の専用測定器は個人では買えるはずもないので、とりあえず簡易オーディオ測定ができそうなAnalog Discovery に目を付けたという次第だ.

まだ、Analog Discovery 3 を入手したばかりなので、測定用の補助器具類の制作などが必要となるが、この正月休みにでも取り組んでみるつもりだ.

面白い本を見つけた 【Open Circuits】

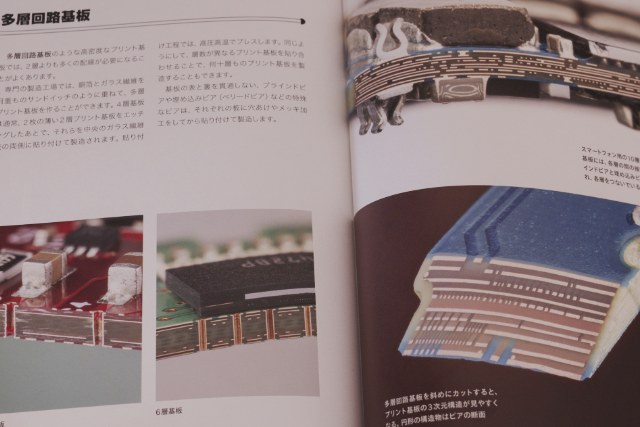

“Open Circuits: The Inner Beauty of Electronic Components” という本をAmazonで見つけた.この本は実物の電子部品の内部の構造(断面)を近接撮影した写真集で、普段何気なく手にしている電子部品の内部の様子が詳細にわかる.思わず唸ってしまうような写真が満載だ.

この本の和訳本がオーム社から出版されていて、『オープンサーキット 美しい電子部品の世界』というタイトルで一般的な書店で入手可能だ.

今年の春から相次いで三省堂書店本店や八重洲ブックセンターなど、理工系の専門図書を豊富に扱っていた大型書店が店舗の建て替えなどで閉店してしまい、私のような専門書を実際に手に取って確かめてから購入するタイプの人間は専門書難民となってしまった.

Amazonが無かった昔は、洋書は丸善を通して注文することが多かったので、丸善は比較的良く利用していたが、洋書をAmazonで購入するようになってからは、丸善書店からは足が遠のいていた.

昨日久しぶりに東京駅丸の内にある丸善書店の本店へ立ち寄ってみた.思っていたよりも多くの理工系の専門書が置かれており、理工系図書のコーナで『オープンサーキット 美しい電子部品の世界』を見つけて、その場でこの本を衝動買いをしてしまった.

この本の内容は素晴らしく、どのようにしたらこのような電子部品の内部(カットスルー)撮影が可能となるのか感心してしまう.この本を見て、今まであまり気にしていなかった電子部品の構造やなぜこのような形をしているのか理解できるようになり、今後の電子工作の際に部品の取り扱い方法や実装の参考になること間違いなしだ.

電子部品に興味が無くても、機能美を追求した一般的な美術本としても楽しめる素晴らしい本なので、一度手にして見ることをお薦めする.

ガラス封入タイプのダイオード断面写真

多層プリント基板の断面