7

17

2016

CuBox-i 4×4 を入手

CuBox-i でネットワークオーディオ

SolidRun CuBox-i 4×4 はとても小さくてかわいい

このところRaspberry Pi を用いてネットワークオーディオプレイヤーを自作していたが、基板剥き出しのRaspberry Pi はとてもオーディオ機器と一緒に並べておく気にはならない.自分でお洒落なケースに組み込んでOLEDディスプレイや小型のグラフィックディスプレイを用いて再生中の曲名やアルバムカバーアートを表示させる予定だが、完成まではまだ相当時間が掛かりそうだ.

Raspberry Pi と lightMPDの組み合わせで色々と試していたが、lightMPDはRaspberry Pi 以外にも対応可能なハードウェアが有るようなので、それらの中で一番お洒落でかわいいCuBox-i というキューブ型の小型コンピュータを試してみることにした.このCuBox-iはイスラエルのSolidRun社が開発・製造している物で、 幅、奥行きが約 54mm 、高さが 約45mm というほぼ立方体の形状をしている.

このとても小さなボディーからは想像も出来ないほどパワフルで多機能なコンピュータとなっている.今回私が入手したモデルはCuBox-iの最上位機種の CuBox-i 4×4で 、リモコンとACアダプタ込みで$179.99程( + DHLの送料 $45 + 消費税 700円 + 立替手数料 1,080円)だった.日本の代理店 ペタピコショップ 経由でも購入できる(税込み¥23,400)ので、他の商品との組み合わせではなく単品で購入するので有れば、日本で購入した方が安くつくかもしれない.

このCuBoxはTVのセットトップボックス用途に開発された製品のようで、Andoroid や Linux ベースのOSを稼働させることが可能だ.CuBox-i 4×4のスペックを簡単に紹介しておく.

CPU: i.MX6 Quad cores ARM® Cortex® V7 architecture (NXP-Freescale)

GPU: GC2000 (OpenGL ES1.1,2.0 Quad Shader)

Memory: 4GB 1066Mbps

WiFi : 802.11n

Bluetooth :

USB 2.0 (Powered): x 2 ports

Ethernet : 10/100/1000 Mbps x 1 port

Micro SD Interface : x 1 slot

e-SATA II (3Gbps) : x 1 port

S/PDIF(Optical) : x 1 port

RS-232(Micro USB): x 1 port

InfraRed for Remote Control :

Power-in Jack: 5.5mm(2.1φ) DC 5V/3A

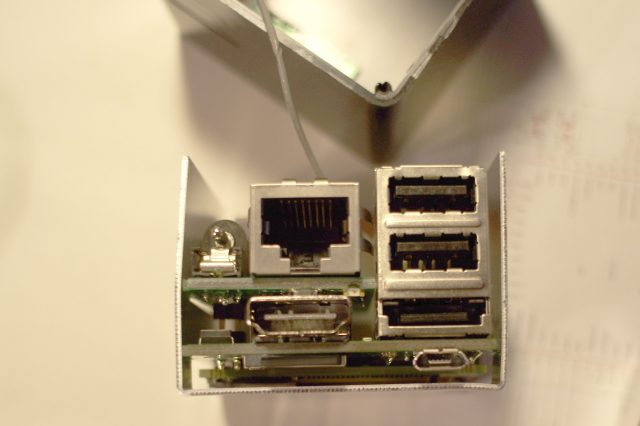

Ethernet(RJ45), HDMI端子、Micro SD Card, USB2.0 x 2, e-SATA端子、RS-232C(Micro USB)

S/PDIF(optical) 側面、反対面(正面)にIR受光素子

先ずはケースを開けて中身を確認してみる

アルミ製の放熱板とおもり兼用の真鍮の底板で放熱しているようだ

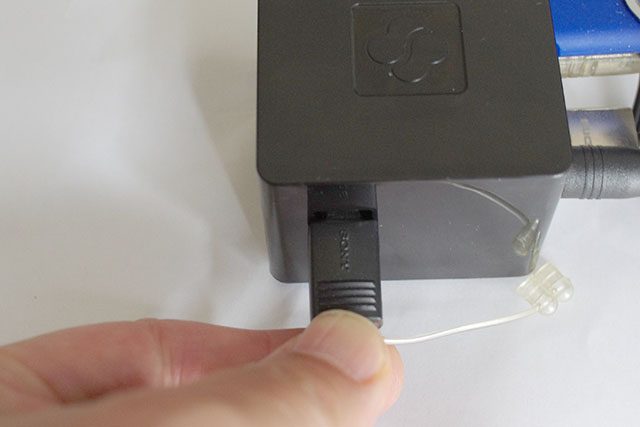

S/PDIF端子がケースよりも奥まった位置にある

コネクターとケースが干渉してしまいきちんと挿すことができない

Raspberry Pi のような汎用のGPIO端子が無いことと赤外線の受光素子とS/PDIF端子の取り付け場所の工夫は必要になるが、豊富なIO端子ととても小さなフットプリントなので、組み込み用途にも応用できそうだ.また、e-SATA端子があるので、大容量の外付けハードディスクも接続できるのでちょっとしたNAS装置やミュージック、ビデオサーバとしても使えそうだ.残念なのは側面にあるS/PDIF端子の取り付け面が、プラスチックケースの厚み分奥まった位置に有るので、一般的なS/PDIFケーブルだとプラグがケースと干渉してしまいS/PDIF端子にきちんと挿すことができなかった.ヤスリなどで自分で角穴を広げる必要があるだろう.

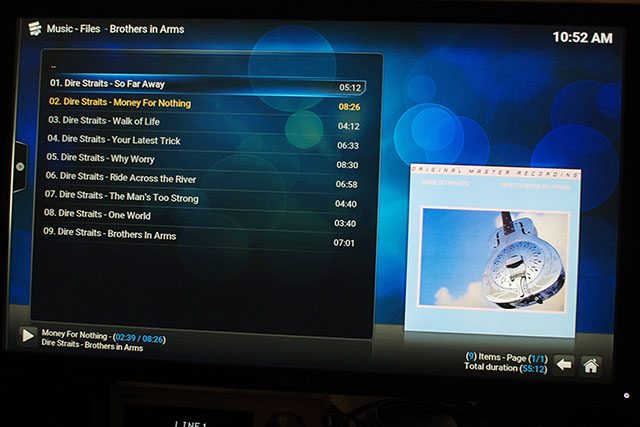

ちょっとだけOpenELECで遊んでみた

CuBox-i をキットで購入すると、8GBのマイクロSDカードに OpenELEC か Andoroid が予めインストールされた状態でパッケージングされている.今回はOpenELEC導入済みのキットを購入した.OpenELECについてはここでは説明しないが、Raspberry Pi などでも動かすことができるので、Apple TVや Roku などのようなTVセットトップボックスを作成して見たい人は試してみるのも良いだろう.Open Embedded Linux Entertainment Center(OpenELEC)という名前の通り、組み込み系のLinuxのようなので電源をいきなりブチッ!とやっても大丈夫なようにシステムが作られているのかも知れないが、一応電源OFF(reboot)アイコンがホーム画面上にあるので、この機能を使って電源OFFするのが無難なようだ.

Raspberry Pi で電源ブチッ!をやりたければ、LinuxをRead Onlyファイルシステム上で稼働させる手順について書かれた次の記事、“Protect your Raspberry PI SD card, use Read-Only filesystem” を参考にすると良いだろう.

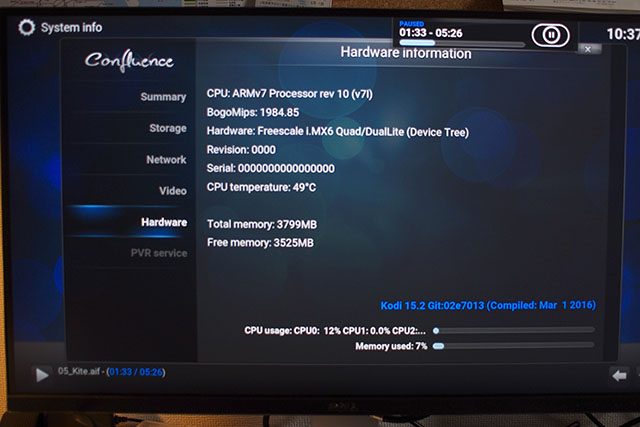

OpenELECを起動し、システム情報を表示させてみたところ

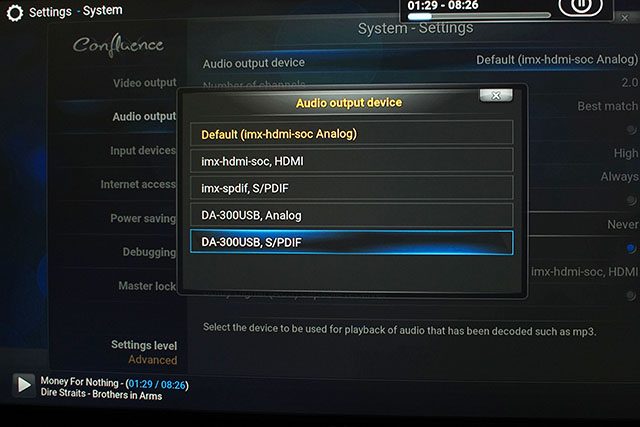

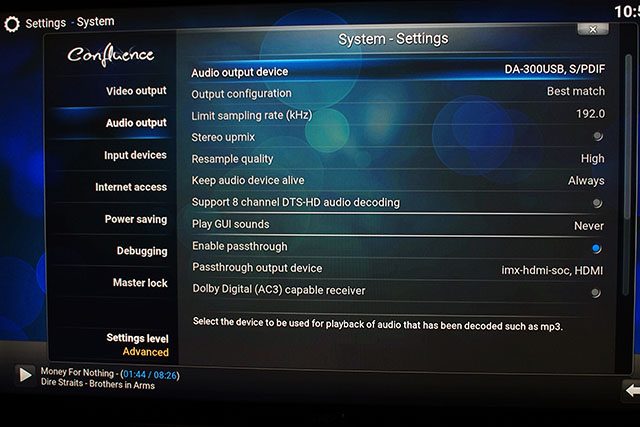

USB DACも接続するだけで簡単に認識させることができる(DA-300USB, DIYINHK XMOS の動作を確認)

PCM 192KHz まで対応し、アップサンプリングも可能

Hi-Fiオーディオには向かないが、ビジュアルを見ながらリモコン操作は便利かも

CuBox-i 4×4 クラスの性能があればOpenELECのようなGUIベースでもあまりもたつくことはないが、TVやコンピュータのディスプレイがないと操作できないので、常時電源ON状態で稼働させておくのは気が引ける.何よりも映像でCPUパワーを食いつぶし、余計なノイズを発生させるのは音質的にもNGだ.…という訳で、今回のCuBoxの本命である高音質ネットワークオーディオプレイヤーとしての活用方法を検討してみることにしようと思う.とりあえず lightMPD と外付けの USB DAC との組み合わせで、ネイティブDSD再生可能なネットワークオーディオプレイヤーを作成してみることにする.

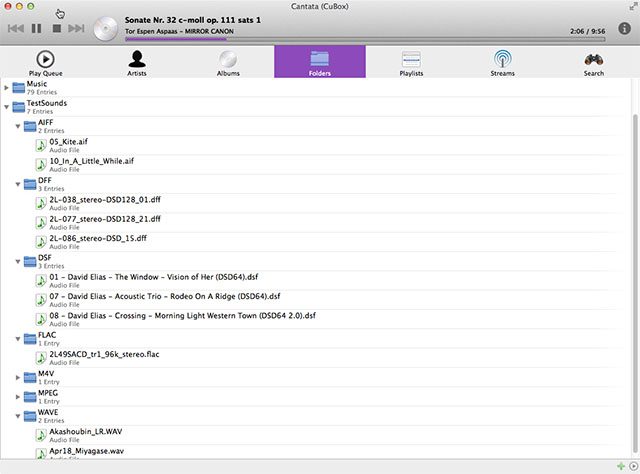

ネットワーク経由のDSDネイティブ再生

現時点では、CuBox-i 4×4 とRaspberry Pi 2、 DENON DA-300USB、NAS(Free NAS 10) の組み合わせで、DSD64(2.8MHz),128(5.6MHz)のDSDネイティブ再生が可能なことを検証してある.今後別な機会に、lightMPDの設定方法やMPDクライアントの設定方法、高音質なネットワークプレイ環境を構築するためのネットワーク設計などについても紹介しようと思う.

Mac OS X 上の MPDクライアントアプリ Cantata でDSF,DIFFファイルを再生してみる

CuBoxにDENON DA-300USBをUSB接続してlightMPDでDSDネイティブ再生中

(見た目はDA-300USBには見えないけど、中身はDA-300USBそのもの)